今回のテーマは、IPCCとは?

温暖化関係のニュースなどでたまに取り上げられるIPCCという組織。言葉はよく聞きますが、それがどういう組織かという部分に触れられることはあまりありません。

そことで、IPCCについて、ポイントを絞って分かりやすく解説したいと思います。

温暖化問題の解説については、こちらの記事のシリーズを参考にしてください。

IPCCとは?

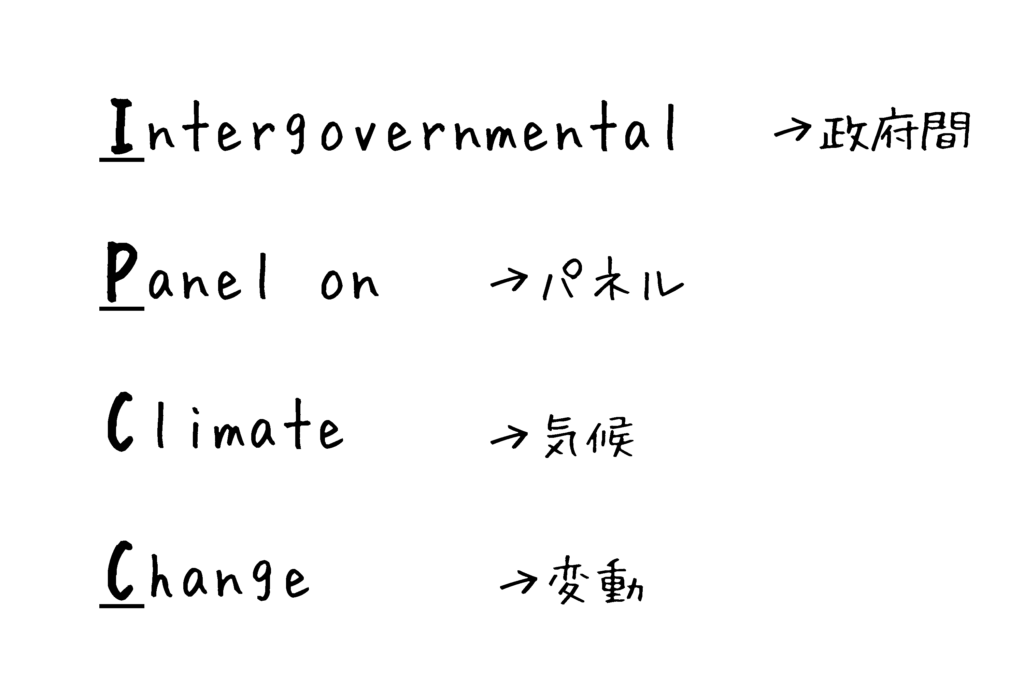

IPCCとは、簡単にいうと世界中の気候変動の専門家や研究者で構成されている国連の組織です。よく日本語で「気候変動に関する政府間パネル」と訳されます。

IPCCは、1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)という組織によって設立されました。

何をしているかというと、世界中の研究者の研究やデータから気候変動の状況を評価する報告書を作って、気候変動自体や政策判断をするための科学的な根拠を提供しています。

報告書を書く3つの作業部会と国ごとの温室効果ガスの算定する手法を開発しているインベントリータスクフォースという4つの機関で構成されています。

報告書は、第5次報告書(AR5)まで出ていて(2020年現在)、だいたい5~6年スパンで発表されています。現在、第6次報告書(AR6)が作成されているところです。

報告書の和訳版は、気象庁のHPで公開されています。

第1作業部会(WG1)・・・気候変動の科学的根拠

WG1は、気候変動の科学的知見や根拠をまとめています。気温や海面上昇の推移や将来の気温予測などは、WG1の報告内容からの出典が主です。

例えば、最新の報告では、温暖化の原因が人間活動である可能性が極めて高い(95%以上)、大気中の温室効果ガス(CO2、メタン、一酸化窒素)が過去80万年で類を見ない水準に増加していると記述しています。

これは、産業革命以降の急激な発展によって、主にエネルギー消費と森林伐採などが原因でCO2(二酸化炭素)などの排出が急激に増加したことを指しています。

第2作業部会(WG2)・・・気候変動の影響・脆弱性・適応策

WG2は、気候が変動することで起こる影響、気候変動に対する社会の弱さ(脆弱性)や気候変動に対しての社会の適応策をまとめています。

これは、過去では想定していなかった自然災害や異常気象などによって、どのような影響、被害があるのかということについて言及されています。

また、その影響に対して、対策を講じているかいないかによって、被害状況や経済的な影響が大きく違うことについて、触れています。

日本のように災害対策のインフラを整備している先進国と整備をしていない途上国では、同じ災害が起きたときに被害状況が大きくことなるというようなことを言及しています。

そのため、対策が必要だと指摘しており、そのことをAdaptation = “適応策”という言葉が使われています。

例えば、日本の場合で考える、気温上昇によって降水量や突発的な豪雨が増加し(影響)、それによって地下鉄などのインフラが頻繁にストップする(脆弱性)という状況に対して、排水のインフラを整備する(適応)というようなイメージです。

第3作業部会(WG3)・・・気候変動の緩和策

WG3は、先述のWG2が発生した気候変動への適応策というafter的なアプローチなのに対して、WG3は起こりうる気候変動への緩和策というbefore的なアプローチのことを指します。

緩和策は、想定よりも温暖化を抑えることで、未然に被害を少なくできるというものです。そして、緩和策は早いほど効果があると指摘されています。

緩和策には、いわゆる一般的にエコ(ECO)といわれるものが該当します。エネルギーでいえば、太陽光発電や風力発電の導入など、自動車でいえば電気自動車など。

IPCCの報告書の位置づけ

結論から言えば、全体的な傾向(世の中が温暖化傾向に進んでいる)などの大枠部分は信用に足ると言うのが、個人的な見解です。

しかし、まだ科学的に証明されていない部分があることなどから、(以前よりも終息してきたものの)温暖化の有無を含めて様々な議論が展開されています。

細かい部分では、現在の科学の知見では不確実な部分が多い

よく温暖化やIPCCの内容に批判的な評論家が、指摘するのが現在の科学では証明できない不確実な要素か局所的な点の部分についてです。

例えば、水蒸気量の変化が温暖化に与える影響など、まだまだ不確実な部分が多くあるのは事実です。

しかし、そういう要素が必ずしも温暖化じゃない方に作用するわけではないことや否定だけで温暖化していないことを肯定するような明確な論理を展開していない場合が多いです。

また、多くが、温暖化という大きい枠の中での小さい点の話が論点となっていることが多く、温暖化を大きい枠組みで構造的に明確に否定できていません。

雑記

IPCCの報告書は、今の世の中の温暖化に関する報告書などでは最も信頼性が高いものであるということは言えます。

ここで大事なのは、地球環境あるいは温暖化問題の構造がどのようなもので、今地球はどのような状況だということを大枠で理解することが大切なのかなと僕は思います。

IPCCって温暖化している、CO2が原因に違いない、というポジションの人たちの集まりじゃないの?

温室効果がCO2の2倍で濃度が空気のMax4%にもなる水に対して0.3が0.4%に増えただけのCO2の影響が温暖化に効いているという説明は信じ難いです。一度温暖化が進むとどんどん進むなら、水だけで、ずっと上限4%になりっぱなしになるように思う。

CO2がすべてというよりは、CO2が温暖化を引き起こすトリガーで、産業革命以後の人間活動による排出の増加が明確に分かっているということがポイントだと思います。

水蒸気はそれ自体は温室効果が高いものの、雲(日傘効果)などを含めるとどこまで温暖化に作用するかが科学的にまだ解明されていない。

+仮に解明されても、水蒸気を人為的にコントロールが出来ないので。

水蒸気の温室効果については、国立環境研究所のページで詳しく説明されているので、ご参考までに。

https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/11/11-2/qa_11-2-j.html#:~:text=%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%97%E3%81%AF%E5%BA%83%E3%81%84%E6%B3%A2%E9%95%B7%E5%9F%9F,21%25%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82